イタチの歯の特徴は?【鋭い犬歯が特徴的】小型哺乳類を捕食するのに適した歯の構造を解説

【この記事に書かれてあること】

イタチの歯、その数と鋭さに驚いたことはありませんか?- イタチの歯は合計34本で、鋭い犬歯が特徴

- 約1センチの犬歯は獲物を素早く仕留める武器

- 歯は生涯で1回だけ生え変わり、2?3ヶ月で永久歯に

- 年齢による歯の変化が捕食能力に影響

- イタチの歯の特徴を知ることで効果的な対策が可能

実は、イタチの口の中には驚きの34本もの歯が並んでいるんです。

中でも約1センチの鋭い犬歯は、イタチの強力な武器。

この小さな獣が持つ歯の秘密を知ることで、イタチ対策の新たな視点が見えてきます。

「ガリガリ」と家屋を傷つける音の正体も、実はこの歯にあったんです。

イタチの歯の特徴を知って、より効果的な対策を考えてみませんか?

【もくじ】

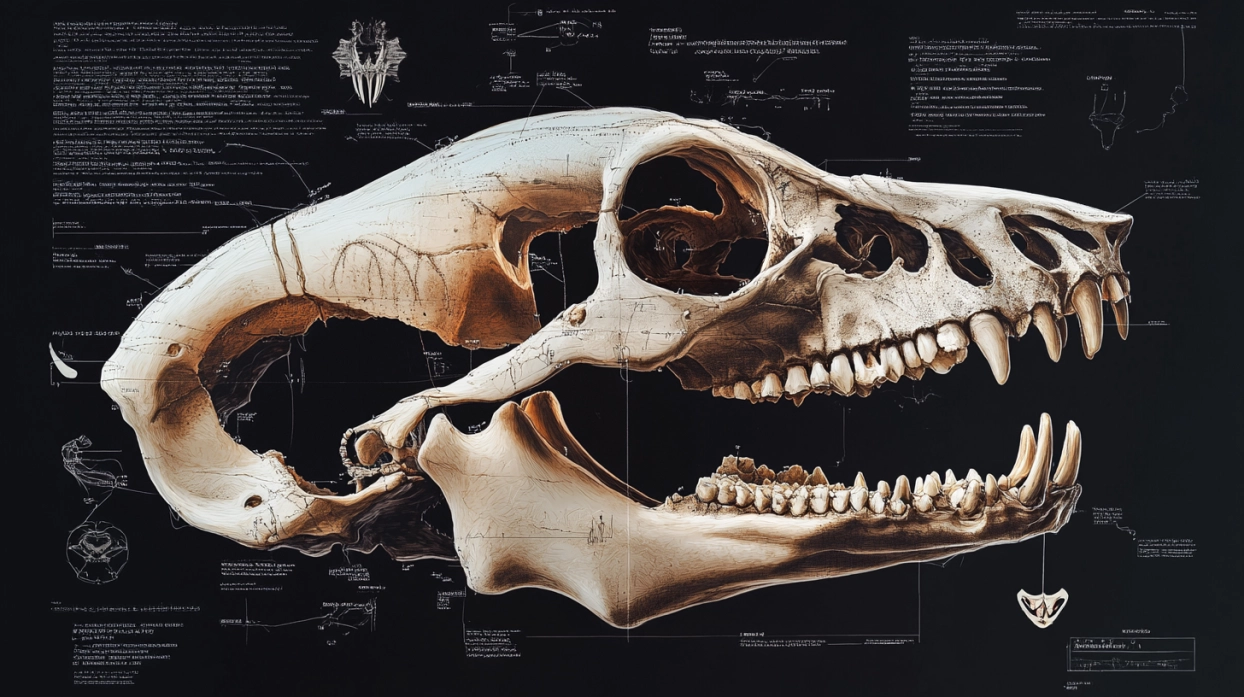

イタチの歯の特徴と構造

イタチの歯は合計34本!上下の配置を解説

イタチの口の中には、驚くべきことに合計34本もの歯が並んでいます。上顎に16本、下顎に18本の歯がびっしりと詰まっているんです。

「えっ、そんなに多いの?」と思われるかもしれませんね。

実は、この歯の数と配置には重要な意味があるんです。

イタチの歯は、次のように並んでいます。

- 切歯:前歯のような役割を果たす

- 犬歯:獲物を捕らえるための鋭い歯

- 小臼歯:肉を裂くのに適した形状

- 大臼歯:食べ物を噛み砕くための臼歯

特に注目すべきは、発達した犬歯と鋭い臼歯です。

これらの歯が、イタチの強力な捕食能力を支えているんです。

「でも、なぜそんなに多くの歯が必要なの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。

実は、この歯の数と配置には、イタチの生存戦略が隠されているんです。

多くの歯を持つことで、イタチは様々な大きさや硬さの獲物を効率よく捕らえ、食べることができるんです。

イタチの歯の配置を知ることで、その生態をより深く理解できます。

そして、この知識は、イタチによる被害を防ぐための重要なヒントにもなるのです。

鋭い犬歯の長さは約1センチ!獲物を仕留める武器

イタチの口の中で最も目を引くのは、間違いなくその鋭い犬歯です。なんと、この犬歯の長さは約1センチもあるんです!

「1センチって、イタチの体に比べたらすごく長いんじゃない?」そう思われるかもしれません。

その通りです。

イタチの体の大きさを考えると、この犬歯は驚くほど発達しているんです。

では、なぜイタチはこんなに長い犬歯を持っているのでしょうか?

その理由は、イタチの生き方に深く関わっています。

- 獲物を素早く仕留める

- 確実に致命傷を与える

- 小さな隙間からでも獲物を捕らえる

特筆すべきは、この犬歯の鋭さです。

針のように尖っており、獲物の皮膚を容易に貫通できるんです。

「ヒュッ」という音とともに、一瞬で獲物を仕留めてしまうイタチの姿が目に浮かびますね。

この鋭い犬歯は、イタチが小動物を主食とする肉食動物として進化してきた証でもあります。

長い年月をかけて、効率よく獲物を捕らえるために最適化されてきたんです。

イタチの犬歯の特徴を知ることで、私たちはイタチによる被害の深刻さをより理解できます。

同時に、この知識は効果的な対策を講じる上でも重要なヒントとなるのです。

イタチの歯の形状と役割!切歯から臼歯まで徹底解説

イタチの口の中は、まるで精巧な道具箱のよう。それぞれの歯が、特別な形状と役割を持っているんです。

さあ、イタチの歯の世界に飛び込んでみましょう!

まず、前の方にある切歯。

これらは小さくて平たい形をしています。

主な役割は、

- 食べ物をかじり取る

- 毛づくろいの際に毛を引っ張る

- 小さな獲物をつかむ

これは獲物を捕らえる際の主役です。

「ガブッ」と獲物に食らいつき、逃げられないようにするんです。

その後ろには小臼歯が並んでいます。

これらは、

- 肉を裂く

- 骨を砕く

- 硬い食べ物を噛み砕く

ギザギザとした形状が特徴的です。

最後に登場するのが大臼歯。

これらは平らで広い形をしており、食べ物を細かく噛み砕くのに適しています。

「へぇ、それぞれの歯にちゃんと役割があるんだね」と思われたでしょう。

その通りなんです。

イタチの歯は、効率的な捕食と消化のために進化してきたんです。

この歯の形状と役割を知ることで、イタチがいかに優れた捕食者であるかがよくわかります。

同時に、イタチによる被害の種類や程度を予測する手がかりにもなるんです。

イタチ対策を考える上で、こうした知識は非常に重要なのです。

イタチの咀嚼方法とは?顎の動きと噛む速さに注目

イタチが食べ物を噛む様子を想像してみてください。ガリガリ、ムシャムシャ...実は、その動きには驚くべき特徴があるんです!

まず、イタチの顎の動きに注目してみましょう。

イタチの顎は、主に上下に動きます。

横方向の動きは限られているんです。

これは、イタチが肉食動物として進化してきた証なんです。

「でも、なぜ上下の動きが中心なの?」と思われるかもしれませんね。

実は、この動きには重要な意味があるんです。

- 効率的に肉を裂ける

- 硬い骨も噛み砕ける

- 獲物をしっかり捕まえられる

次に驚くのが、イタチの咀嚼速度です。

なんと、イタチは1分間に約120回のリズムで噛むことができるんです!

「ワォ、すごい速さ!」と思いませんか?

この高速咀嚼には、いくつかの利点があります:

- 食事時間の短縮(捕食者から身を守るため)

- 効率的な栄養吸収

- 歯の摩耗を最小限に抑える

同時に、イタチによる被害の特徴を予測する手がかりにもなるんです。

例えば、噛み跡の形状や深さから、イタチの侵入を特定することもできるんです。

イタチ対策を考える上で、こうした知識は非常に重要。

イタチの咀嚼特性を把握することで、より効果的な防御策を講じることができるんです。

イタチの歯vs他の動物の歯!驚きの違いとは

イタチの歯は、他の動物と比べるとどんな特徴があるのでしょうか?実は、イタチの歯には驚くべき個性があるんです。

さあ、他の動物との比較を通じて、イタチの歯の特徴を探ってみましょう!

まず、ネコとの比較から。

イタチの歯は、ネコの歯より小さいのですが、それ以上に鋭く尖っています。

特に犬歯の発達が顕著なんです。

「キャー、イタチの歯ってそんなに鋭いの?」と驚かれるかもしれませんね。

次に、イヌとの違いを見てみましょう。

イタチの歯はイヌより小さく細いのですが、その形状は捕食に特化しています。

イヌの歯が咀嚼にも適しているのに対し、イタチの歯は主に獲物を捕らえ、肉を裂くのに適しているんです。

最後に、ネズミとの比較です。

ここで面白い違いが出てきます。

- ネズミ:前歯が特別に発達

- イタチ:犬歯が非常に発達

「へぇ、動物によってこんなに歯の特徴が違うんだね」と思われたでしょう。

その通りなんです。

この違いは、それぞれの動物の生態や進化の歴史を物語っているんです。

イタチの歯の特徴を他の動物と比較することで、イタチの生態をより深く理解できます。

同時に、イタチによる被害の特徴や、効果的な対策方法を考える上でも重要なヒントとなるんです。

例えば、イタチの歯痕を他の動物のものと区別できれば、より正確な被害状況の把握が可能になります。

イタチの歯の成長と変化

イタチの歯は生涯で1回だけ生え変わる!時期は?

イタチの歯は、人間と同じように生涯で1回だけ生え変わります。これは、イタチの成長過程における重要な出来事なんです。

「えっ、イタチも歯が生え変わるの?」と思った方も多いでしょう。

実は、多くの哺乳類と同様に、イタチも乳歯から永久歯への交換を経験するんです。

では、いつ頃生え変わるのでしょうか?

イタチの歯の生え変わりは、生後2?3か月頃に始まります。

この時期、イタチの赤ちゃんは急速に成長し、より硬い食べ物を食べられるようになる準備をしているんです。

生え変わりの過程は、こんな感じです:

- 乳歯が徐々にぐらつき始める

- 新しい永久歯が乳歯の下から押し上げてくる

- 乳歯が抜け落ち、永久歯が顔を出す

- 全ての永久歯が生えそろう

「むずむず」「ちくちく」する感覚に悩まされるかもしれないんです。

でも、この生え変わりは、イタチの生存にとって非常に重要なんです。

永久歯は乳歯よりも大きく、強く、獲物を捕らえるのに適しています。

これにより、イタチは成獣として効率的に捕食できるようになるんです。

イタチの歯の生え変わりを知ることで、イタチの生態をより深く理解できます。

そして、この知識は、イタチ対策を考える上でも役立つかもしれませんね。

例えば、この時期のイタチは特に食べ物に執着するかもしれないので、家の周りの食べ物の管理をより厳重にする必要があるかもしれません。

永久歯が生えそろう時期と完成までの過程

イタチの永久歯は、生後約3か月で完全に生えそろいます。この過程は、イタチの成長における重要な節目なんです。

「わぁ、3か月で全部生えそろうなんて早いね!」と驚く方も多いでしょう。

実は、この速さには理由があるんです。

イタチは短命な動物で、早く成熟して子孫を残す必要があるんです。

では、永久歯が生えそろうまでの過程を詳しく見ていきましょう。

- 生後2か月頃:最初の永久歯が顔を出し始めます

- 生後2.5か月頃:半数以上の永久歯が生えてきます

- 生後3か月頃:全34本の永久歯が完全に生えそろいます

「ぐんぐん」と大きくなっていく様子が想像できますね。

永久歯が生えそろう順番も興味深いんです。

- まず、前歯(切歯)が生えてきます

- 次に、鋭い犬歯が顔を出します

- その後、小臼歯と大臼歯が順に生えてきます

イタチは肉食動物なので、まず獲物を捕らえるための前歯と犬歯が必要なんです。

その後、肉を裂いたり砕いたりするための臼歯が生えてくるわけです。

永久歯が完成すると、イタチは本格的な捕食者として活動できるようになります。

鋭い犬歯で獲物をがっちりと捕らえ、強力な臼歯で肉をむしゃむしゃと噛み砕くんです。

この知識は、イタチ対策を考える上で重要です。

永久歯が完成したイタチは、より大きな被害を引き起こす可能性があります。

家屋への侵入や家畜への被害に特に注意が必要になるんです。

年齢による歯の変化!高齢イタチの歯の特徴とは

イタチの歯も、年齢とともに変化していきます。特に高齢のイタチになると、歯にはっきりとした特徴が現れるんです。

「えっ、イタチにも歯の老化があるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、イタチの歯の変化を知ることで、そのイタチの年齢や健康状態を推測できるんです。

高齢イタチの歯の特徴を見てみましょう:

- 摩耗:歯の表面がすり減って平らになります

- 変色:若い頃の白い歯が黄ばんでいきます

- 欠損:歯が折れたり、抜け落ちたりすることも

- 歯石:歯の表面に硬い沈着物がつきます

例えば、歯が摩耗すると、獲物を捕らえる能力が低下してしまうんです。

「がぶっ」と噛みついても、昔ほど効果的ではなくなってしまうんです。

また、歯の欠損は食事の効率を下げます。

「むしゃむしゃ」と噛み砕く力が弱くなり、栄養を十分に摂取できなくなる可能性があるんです。

高齢イタチの歯の変化は、その行動パターンにも影響します。

例えば:

- より柔らかい獲物を好むようになる

- 人家の近くでゴミあさりをする頻度が増える

- 若いイタチとの縄張り争いで不利になる

高齢イタチは、歯の状態が悪いため、より簡単に食べられる食べ物を求めて人家に近づく可能性が高くなります。

そのため、家の周りの食べ物の管理をより厳重にする必要があるかもしれません。

また、高齢イタチの歯の特徴を知ることで、捕獲された場合に年齢を推定することもできます。

これは、地域のイタチの個体群管理にも役立つ情報となるんです。

歯の健康状態がイタチの生存に与える影響とは

イタチにとって、歯の健康は生きるか死ぬかの問題なんです。歯の状態がイタチの生存に大きな影響を与えるんです。

「えっ、そんなに重要なの?」と思うかもしれません。

でも、考えてみてください。

イタチは肉食動物です。

獲物を捕らえ、食べるためには健康な歯が欠かせないんです。

歯の健康状態がイタチの生存に与える影響を見てみましょう:

- 捕食能力:健康な歯は獲物を確実に捕らえ、仕留めることができます

- 栄養摂取:良好な歯の状態は、食べ物を効率よく噛み砕き、消化を助けます

- 感染予防:健康な歯は口内の細菌の繁殖を防ぎ、全身の健康を守ります

- 縄張り防衛:強い歯は他のイタチとの争いで優位に立つ助けになります

- 獲物を捕らえられず、飢えてしまう

- 栄養不足で体力が低下し、病気にかかりやすくなる

- 口内炎などの感染症にかかりやすくなる

- 縄張りを守れず、生存競争で負けてしまう

この知識は、イタチ対策を考える上でも重要です。

例えば、歯の健康状態が悪いイタチは、より簡単に食べられる食べ物を求めて人家に近づく可能性が高くなります。

そのため、家の周りの食べ物の管理をより厳重にする必要があるかもしれません。

また、捕獲されたイタチの歯の状態を観察することで、その個体の健康状態や生存能力を推測することもできます。

これは、地域のイタチの個体群管理にも役立つ情報となるんです。

イタチの歯の健康が生存に与える影響を理解することで、イタチの生態をより深く知ることができます。

そして、この知識は、より効果的で人道的なイタチ対策の開発にもつながるかもしれませんね。

イタチの歯を知って効果的な対策を

イタチの歯痕で侵入経路を特定!効果的な防御法

イタチの歯痕を見つけたら、それはイタチ対策の重要な手がかりです。歯痕の特徴を知れば、侵入経路を特定し、効果的な防御策を講じることができるんです。

「えっ、歯痕から侵入経路がわかるの?」と思った方も多いでしょう。

実は、イタチの歯痕には特徴があるんです。

- 鋭い犬歯による深い穴

- 臼歯によるギザギザの傷

- 歯の間隔が約5ミリの平行な傷

家の周りを歩いて、こんな場所をチェックしてみましょう:

- 木製の戸や窓枠

- 屋根裏や天井の換気口

- 外壁の隙間や破損箇所

- 配管やケーブルの周り

歯痕を見つけたら、すぐに対策を講じましょう。

例えば:

- 金属板で隙間を塞ぐ

- 網目の細かい金網を設置する

- 硬質プラスチックで補強する

歯痕を見つけたときは、「ちょっとした傷だから大丈夫」なんて思わないでくださいね。

小さな歯痕でも、イタチにとっては立派な侵入口になっちゃうんです。

早めの対策が大切です。

イタチの歯痕を見つけて侵入経路を特定できれば、的確な対策が可能になります。

家の周りを定期的にチェックする習慣をつけて、イタチの侵入を未然に防ぎましょう。

イタチの歯が苦手な素材とは?家屋の防御に活用

イタチの鋭い歯も、苦手な素材があるんです。これらの素材を知って活用すれば、家屋への侵入を効果的に防ぐことができます。

「どんな素材がイタチの歯に強いの?」と気になりますよね。

実は、イタチの歯が苦手とする素材には、いくつかの特徴があるんです。

- 硬さ:イタチの歯が噛み込めないほど硬い

- 滑らかさ:歯がひっかかりにくい表面

- 耐久性:長期間の使用に耐える

では、具体的にどんな素材が効果的なのでしょうか?

- 金属製メッシュ:細かい網目で隙間を塞ぎます

- ステンレス板:硬くて滑らかな表面がイタチの歯を寄せ付けません

- 硬質プラスチック:軽くて扱いやすく、イタチの歯に強い素材です

- セメント:隙間を埋めるのに最適で、イタチが噛み砕くことはできません

- ガラス繊維:軽くて丈夫、イタチの歯では破れません

これらの素材を使って、家屋のどんなところを防御すればいいのでしょうか?

- 屋根裏や天井の換気口

- 外壁の隙間や破損箇所

- 配管やケーブルの周辺

- 木製の戸や窓枠

「ガリガリ」「ムシャムシャ」とイタチが噛み付いても、これらの素材なら簡単には破られません。

イタチも「こりゃダメだ」と諦めて去っていくことでしょう。

イタチの歯が苦手な素材を知り、適切に活用することで、家屋をイタチから守ることができます。

日頃からの対策で、安心・安全な住環境を作りましょう。

歯の痕跡からイタチの年齢を推定!対策に活かすコツ

イタチの歯の痕跡を見つけたら、それはただの被害の跡ではありません。実は、その痕跡からイタチの年齢を推定できるんです。

この知識を対策に活かせば、より効果的なイタチ対策が可能になります。

「えっ、歯痕から年齢がわかるの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、実はイタチの歯痕には、年齢によって特徴があるんです。

若いイタチと成獣、高齢のイタチの歯痕の違いを見てみましょう:

- 若いイタチ:歯痕が浅く、間隔が狭い

- 成獣:歯痕が深く、間隔が広い

- 高齢のイタチ:歯痕が不規則で、欠けた歯の跡が見られる

では、この知識をどう対策に活かせばいいのでしょうか?

- 若いイタチの場合:親イタチも近くにいる可能性が高いので、周辺の巣の確認が必要です

- 成獣の場合:強力な防御策が必要です。

金属製のメッシュなど、丈夫な素材での対策が効果的 - 高齢のイタチの場合:食べやすい餌を求めている可能性があるので、生ゴミの管理に特に注意が必要です

さらに、歯痕の数や分布からも情報が得られます:

- 歯痕が多数ある:複数のイタチが侵入している可能性大

- 歯痕が広範囲に:イタチが長期滞在している可能性あり

- 歯痕が新しい:最近の侵入を示唆、早急な対策が必要

「ガジガジ」「カリカリ」とイタチが残した歯痕。

一見ただの被害の跡に見えても、実はたくさんの情報が隠されているんです。

この歯痕を「イタチからのメッセージ」と捉えて、効果的な対策に活かしていきましょう。

イタチの歯の特徴を利用した音声装置で撃退!

イタチの鋭い歯。それは恐ろしい武器であると同時に、イタチにとっての弱点にもなるんです。

その特徴を利用した音声装置で、イタチを効果的に撃退できるんです。

「えっ、歯と音が関係あるの?」と思う方も多いでしょう。

実は、イタチの歯の構造が、特定の音に敏感に反応する原因になっているんです。

イタチの歯と音の関係を見てみましょう:

- 鋭い犬歯が高周波音を感知しやすい

- 密集した歯列が振動を増幅する

- 歯根の神経が音の刺激に敏感

では、どんな音がイタチに効果的なのでしょうか?

- 超音波(20,000?25,000ヘルツ):イタチの耳に不快感を与えます

- 金属音:イタチの歯に振動を伝え、不快感を与えます

- 捕食者の鳴き声:イタチの本能的な恐怖心を刺激します

- 急激な音の変化:イタチを驚かせ、逃走行動を促します

音声装置の使い方にも、いくつかコツがあります:

- 間欠的に音を鳴らす:イタチが慣れるのを防ぎます

- 音源を複数箇所に設置:効果的に音を行き渡らせます

- 音量は適度に:大きすぎると逆効果になる可能性も

- 他の対策と併用:より効果的なイタチ対策になります

イタチの歯の特徴を利用した音声装置は、人間には聞こえにくい音でイタチを撃退できる、とても効果的な方法です。

ただし、ペットがいる家庭では使用に注意が必要です。

音声装置を上手に活用して、イタチのいない快適な環境を作りましょう。

イタチの歯型を参考に隙間チェッカーを自作しよう

イタチの鋭い歯。その形状を逆手に取れば、効果的なイタチ対策ツールが作れるんです。

そう、イタチの歯型を参考にした隙間チェッカーです。

これを使えば、イタチが侵入できそうな隙間を簡単に見つけられます。

「えっ、歯型でチェッカーを作るの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、考えてみてください。

イタチが通れる隙間は、その歯が通れる隙間とほぼ同じなんです。

では、イタチの歯型を参考にした隙間チェッカーの作り方を見てみましょう:

- 厚紙や薄いプラスチック板を用意する

- イタチの上顎の歯型(約2cm×1cm)を切り出す

- 切り出した形状の端を少し丸める

- 持ち手をつけて完成!

このチェッカーを使って、家のどんなところをチェックすればいいのでしょうか?

- 戸や窓のすき間

- 外壁のひび割れや穴

- 配管やケーブルの貫通部

- 換気口や排水口の周辺

- 屋根と壁の接合部

チェッカーが入ってしまう隙間があれば、そこはイタチが侵入できる可能性が高い場所です。

チェッカーの使い方にも、ちょっとしたコツがあります:

- チェッカーを斜めや縦にしても試してみる

- チェッカーが引っかかる場所も要注意

- 定期的に同じ場所をチェックする

- 季節の変化で新たな隙間ができていないか確認

その隙間は、イタチにとっては「ようこそ」と書かれた立派な入口になっちゃうんです。

自作チェッカーを使えば、プロ顔負けのイタチ対策ができます。

定期的なチェックを習慣にして、イタチの侵入を未然に防ぎましょう。

小さな隙間も見逃さない、そんな細やかな注意がイタチ対策の決め手になるんです。

家族や友人と協力して隙間チェックをするのも良いアイデアです。

みんなで「イタチ探偵団」になって、家の周りを探検してみるのはいかがでしょうか。

楽しみながら、効果的なイタチ対策ができますよ。