イタチは飢餓にどう対応する?【3日間は絶食可能】厳しい環境を生き抜く5つの驚くべき生存戦略

【この記事に書かれてあること】

イタチの飢餓対応力、知っていますか?- イタチの飢餓時の生理変化と生存期間

- 飢えたイタチの行動パターンの変化

- イタチと他の小動物の飢餓対応の比較

- 冬季におけるイタチの活動継続の理由

- イタチの飢餓被害から家を守る効果的な対策法

実は、この小さな動物、驚くべき生存能力を持っているんです。

3日間も食事なしで生きられるなんて、信じられますか?

でも、これがイタチの真の姿。

飢餓時の体の変化や行動パターンを知れば、イタチ対策の新しい視点が見えてくるかもしれません。

人里に近づく理由や、冬眠しない秘密まで。

イタチの驚きの生存術を覗いてみましょう。

この記事を読めば、イタチとの付き合い方がきっと変わりますよ。

【もくじ】

野生イタチの飢餓対応力を知ろう!

イタチが飢餓状態でも「3日間は絶食可能」な理由

イタチは驚くべき生存能力を持っていて、3日間も食事なしで過ごせるんです。その秘密は、体の仕組みにあります。

イタチの体は、飢餓状態に備えてすごい適応力を持っているんです。

「どうして3日間も食べなくても大丈夫なの?」って思いますよね。

実は、イタチの体には、いくつかの生き残り戦略が備わっているんです。

まず、イタチの体は飢餓状態になると、エネルギーの使い方をガラリと変えます。

普段は活発に動き回っているイタチも、お腹が空くと、できるだけ動かないようにするんです。

「エネルギーを節約しなきゃ!」という本能が働くんですね。

次に、イタチの体は脂肪を効率よく使うことができます。

3日間の絶食中、体は脂肪を分解して、必要なエネルギーを作り出すんです。

まるで、体の中に「非常食」を持っているようなものです。

さらに、イタチの代謝は飢餓時にグッと下がります。

これは「省エネモード」に入るようなもので、体のエネルギー消費を最小限に抑えるんです。

- 動きを最小限に抑える

- 体脂肪を効率的に利用

- 代謝を下げてエネルギー消費を抑制

自然界での生存競争に勝ち抜くための、イタチの素晴らしい能力なんですね。

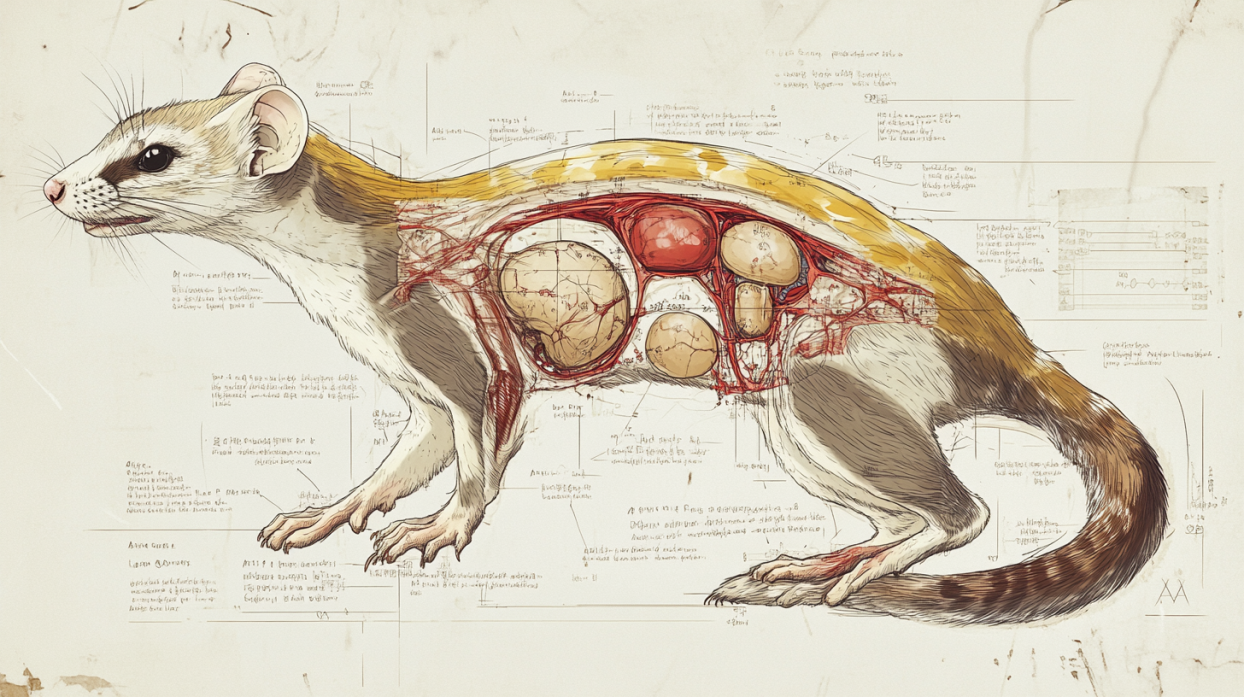

飢餓時のイタチの体に「驚きの生理変化」が!

イタチの体は飢餓状態になると、まるで別の生き物のように変化するんです。その変化は、生き残りをかけた体の必死の努力なんです。

まず、イタチの体温が少し下がります。

「寒くなったの?」なんて思うかもしれませんが、これは体のエネルギーを節約するための賢い戦略なんです。

体温が下がることで、エネルギーの消費を抑えられるんですね。

次に、イタチの心拍数もゆっくりになります。

ドキドキしていた心臓が、ゆったりとしたリズムに変わるんです。

これも体力温存のための変化なんですよ。

さらに驚くべきことに、イタチの内臓の大きさまで変わっちゃうんです。

特に、消化器官が小さくなるんです。

「お腹がすいてるのに、胃が小さくなるの?」って思いますよね。

でも、これも体の賢い選択なんです。

使わない器官にエネルギーを使わないようにしているんですね。

- 体温が少し低下

- 心拍数が遅くなる

- 消化器官が小さくなる

- 筋肉タンパク質の分解が始まる

- ホルモンバランスが変化

「何とか餌を見つけるまで、持ちこたえなきゃ!」という体からのメッセージみたいなものですね。

イタチの体のこんな驚くべき変化を知ると、自然界の生き物たちの生命力の強さに感動しちゃいます。

イタチたちは、こんな風に必死に生きているんだなって、ちょっと見方が変わりそうですね。

飢餓状態のイタチは「2週間生存」も可能?

イタチの生存力はさらにすごいんです。なんと、飢餓状態でも2週間も生き延びる可能性があるんです。

これって、人間から見るとびっくりするような長さですよね。

イタチがこんなに長く生存できる秘密は、体の中の「エネルギー備蓄」にあります。

イタチの体は、脂肪や筋肉を効率よく分解して、エネルギーに変えることができるんです。

まるで、体の中に「非常食」を隠し持っているようなものですね。

でも、2週間も食べ物なしで過ごすのは、イタチにとっても大変なことなんです。

体重はどんどん減っていきますし、体力も落ちていきます。

「もう限界かも...」って感じになっちゃうんですね。

この長期の飢餓状態では、イタチの行動も大きく変わります。

普段は用心深いイタチも、餌を求めて危険を顧みず行動するようになることがあります。

「お腹がすいたら、何でもする!」って感じですね。

- 体脂肪を徹底的に利用

- 筋肉タンパク質も分解してエネルギーに

- 代謝をさらに落として節約モードに

- 水分補給を欠かさない

- 危険を冒してでも餌を探す行動に出る

2週間の生存は可能かもしれませんが、それはイタチにとって本当に過酷な体験なんですね。

自然界の厳しさと、生き物たちの強さを感じずにはいられません。

イタチのこんな必死の姿を知ると、「大変だなぁ」って思いつつも、その生命力に感動しちゃいますね。

イタチの飢餓対策!「食料貯蔵」はしない?

イタチは飢餓に強い動物ですが、実は食料貯蔵はしないんです。「えっ、冬に備えて食べ物を隠さないの?」って思いますよね。

でも、イタチには別の生存戦略があるんです。

イタチが食料貯蔵をしない理由は、その生活スタイルにあります。

イタチは年中活動的で、冬眠もしません。

だから、季節に関係なく常に餌を探し回るんです。

「今日の分は今日のうちに」というのが、イタチのモットーみたいなものなんですね。

代わりに、イタチは優れた狩猟能力を持っています。

小さな体で俊敏に動き、狭い隙間にも入り込めるんです。

これって、餌を見つけるのにすごく有利なんですよ。

「食べ物を隠すより、上手に探す方が得意!」っていう感じですね。

また、イタチは多様な食性を持っています。

小動物はもちろん、昆虫や果実まで何でも食べちゃうんです。

これも、食料貯蔵をしない代わりの戦略なんですね。

- 年中活動的で冬眠しない

- 優れた狩猟能力で常に餌を探す

- 多様な食性で食べるものを選ばない

- 広い行動範囲で餌を探し回る

- 嗅覚を活かして餌を見つける

食料貯蔵をしなくても、自分の能力を最大限に活かして生き抜いているんですね。

イタチのこんな生き方を知ると、「なるほど、そういう作戦だったのか!」って感心しちゃいます。

自然界の生き物たちは、それぞれに賢い戦略を持っているんだなって、改めて感じますね。

飢えたイタチの行動パターンを徹底解析

飢餓時に「活動時間が増加」するイタチの生存戦略

お腹が空くと、イタチはますます活発になるんです。これは、生き延びるための賢い戦略なんですよ。

普段のイタチは、夜行性で活動時間が限られています。

でも、食べ物が見つからなくなると、その活動時間がぐっと増えちゃうんです。

「お腹が空いたら、もっと頑張って探さなきゃ!」というわけですね。

具体的には、昼間でも活動するようになります。

普段は日中は巣穴でじっとしているイタチも、飢餓状態になると昼夜問わず動き回るんです。

まるで、24時間営業のコンビニエンスストアのようですね。

また、探索範囲も広がります。

普段は決まったエリアで行動していたイタチも、飢餓時には倍以上の範囲を動き回るようになるんです。

これって、まるで「お腹が空いたら、遠くの美味しいお店まで行っちゃう」人間の行動と似ていますよね。

さらに、イタチはより危険を冒すようになります。

普段は人間を避けるイタチも、飢餓状態では人家の近くまで来ることも。

「命がけでごはんを探す」という感じです。

- 活動時間が昼夜問わず増加

- 探索範囲が普段の2倍以上に

- 人家の近くなど、危険な場所にも接近

- より大胆な行動を取るようになる

でも、これは人間との接触リスクも高めてしまいます。

イタチ対策を考える上で、この行動パターンの変化を知っておくことが大切ですね。

イタチvs他の小動物!「飢餓時の行動」を比較

イタチの飢餓対応、実は他の小動物とはちょっと違うんです。どんな違いがあるのか、ちょっとのぞいてみましょう。

まず、イタチとネズミを比べてみましょう。

ネズミくんは、冬に備えて食べ物を貯蔵する達人です。

まるで、冷蔵庫いっぱいに食べ物を詰め込むみたいですね。

でも、イタチさんはそんなことしません。

「今日食べる分は今日のうちに」が、イタチのモットーなんです。

次に、リスと比べてみましょう。

リスさんも食べ物を貯蔵しますが、冬眠もします。

寒い冬はぐっすり寝て過ごすんです。

でも、イタチは冬眠しません。

寒くても元気に活動し続けるんです。

まるで、「寒いのなんて関係ない!」って感じですね。

タヌキさんはどうでしょう。

タヌキは冬眠はしませんが、冬の間は活動を減らします。

でも、イタチはむしろ活動を増やすんです。

「寒くなったらもっと頑張らなきゃ!」というわけです。

- ネズミ:食料貯蔵が得意

- リス:食料貯蔵+冬眠

- タヌキ:冬は活動減少

- イタチ:貯蔵せず、活動増加

食べ物を貯めこまず、活動を増やして餌を探し続ける。

これがイタチ流の生存戦略なんですね。

でも、この戦略が人間の生活圏への侵入につながることも。

イタチ対策を考える時は、こんなイタチの特徴を押さえておくことが大切です。

「イタチさん、頑張り屋さんだけど、ちょっと困っちゃうなぁ」って感じかもしれませんね。

飢えたイタチが「人里に接近」する理由とは?

飢えたイタチが人里に近づいてくる、その理由がわかれば対策も立てやすくなりますよ。イタチさんの気持ちになって、考えてみましょう。

まず、人里には食べ物がたくさんあるんです。

イタチにとっては、まるで大きな食堂のよう。

ゴミ箱の中には生ごみがあるし、庭にはペットフードが置いてあったりします。

「おいしそうな匂いがするぞ!」って、イタチは思っているかもしれませんね。

次に、人里には隠れ場所がたくさんあるんです。

家の軒下や物置、積まれた薪の山など、イタチにとっては絶好の隠れ家になります。

「ここなら安全に休めそう」って感じでしょうか。

さらに、人里には暖かい場所があるんです。

特に寒い季節、家の周りは暖かいんですよ。

「ここなら寒くなくて過ごしやすいぞ」って、イタチは考えているかもしれません。

また、人里には水があります。

庭の水たまりや、ペット用の水入れなど、イタチにとっては貴重な水場になるんです。

「喉が渇いたー」って時に、便利ですよね。

- 豊富な食べ物:生ごみ、ペットフード

- 多くの隠れ場所:軒下、物置

- 暖かい環境:特に冬場に魅力的

- 水の確保:庭の水たまり、ペットの水

でも、これが人間との軋轢を生む原因にもなっています。

イタチ対策を考える時は、「なぜイタチが来るのか」を理解することが大切です。

食べ物を片付け、隠れ場所をなくし、水場を管理する。

そうすることで、イタチを寄せ付けない環境づくりができるんですね。

「イタチさん、ごめんね。でも、ここは人間の住む場所なんだ」って感じで対策を進めていきましょう。

冬季のイタチは「冬眠せずに活動継続」!その理由は?

冬になっても、イタチはぜんぜん休まないんです。なぜイタチは冬眠せずに活動し続けるのか、その理由を探ってみましょう。

まず、イタチの体は小さくて細いんです。

体重は500グラムほど。

これって、500ミリリットルのペットボトル1本分くらいなんですよ。

この小さな体では、長期間の冬眠に必要な脂肪を貯めることができないんです。

「冬眠したくても、体が許してくれない」というわけですね。

次に、イタチは代謝が速いんです。

つまり、エネルギーをどんどん使っちゃうんです。

これは、冬眠には不向きな特徴なんですよ。

「じっとしていられない性格」みたいなものですね。

さらに、イタチは年中繁殖可能なんです。

冬でも子どもを産むことができるんです。

これって、冬眠する動物にはない特徴なんですよ。

「子育ては季節を選ばない」というわけです。

また、イタチの食べ物は年中手に入るんです。

ネズミや小鳥、虫なんかは冬でも活動しているので、イタチにとっては冬でも「レストラン営業中」なんです。

- 小さな体で脂肪を貯められない

- 代謝が速くエネルギーを消費しやすい

- 年中繁殖可能な生態

- 冬でも餌が手に入る環境

でも、これが冬場の人里への接近につながることも。

イタチ対策を考える時は、季節に関係なく継続的な対策が必要になりますね。

「イタチさん、冬でも元気だね。でも、家の中には入らないでね」って感じで見守っていきましょう。

イタチの飢餓対策と「タヌキの冬眠」を比較!

イタチとタヌキ、同じ野生動物なのに、冬の過ごし方がまったく違うんです。その違いを知れば、イタチ対策のヒントが見つかるかもしれません。

さあ、比べてみましょう。

まず、冬眠について。

タヌキは冬眠…とまではいきませんが、「冬ごもり」をします。

寒い時期はほとんど活動せず、巣穴でじっとしているんです。

まるで、こたつに入ってみかんを食べながらテレビを見ている人のようですね。

一方、イタチは冬でもピンピン元気。

「寒いなんて関係ない!」って感じで活動し続けます。

次に、体の変化について。

タヌキは冬に備えて、がっつり体重を増やします。

「冬太り」ならぬ「タヌキ太り」ですね。

でも、イタチはそんなことしません。

細身のまま冬を迎えます。

「スリムでいたいの」って感じかもしれません。

食べ物の貯蔵についても違いがあります。

タヌキは冬に備えて、木の実などを貯蔵します。

まるで、冷蔵庫に食べ物を詰め込むみたいですね。

でも、イタチは食べ物を貯めません。

「今日食べる分は今日のうちに」が、イタチのモットーなんです。

活動範囲も違います。

タヌキは冬になると活動範囲を狭めます。

「寒いから、あんまり遠くに行きたくないなぁ」って感じでしょうか。

でも、イタチは逆に活動範囲を広げます。

「寒くても、餌を探さなきゃ!」という感じですね。

- タヌキ:冬ごもりで活動減少

- イタチ:冬でも活発に活動

- タヌキ:冬に向けて体重増加

- イタチ:年中細身を維持

- タヌキ:食べ物を貯蔵する

- イタチ:その日暮らし

- タヌキ:冬は活動範囲を狭める

- イタチ:冬でも広範囲を探索

イタチは冬でも活発に動き回るので、年中対策が必要になります。

「イタチさん、タヌキさんを見習って、もうちょっとゆっくりしたら?」なんて思っちゃいますが、それがイタチの生き方なんですね。

イタチ対策は、この特徴を踏まえて考えていく必要がありそうです。

イタチの飢餓被害から家を守る!効果的な対策法

イタチを寄せ付けない!「庭のハーブ植栽」テクニック

庭にハーブを植えることで、イタチを自然に寄せ付けない環境を作れるんです。これって、まるで魔法のような対策方法ですよね。

イタチは鼻がとっても敏感。

だから、強い香りのするハーブは苦手なんです。

「うわっ、くさい!」って感じでしょうか。

そこで登場するのが、ハーブを使った対策です。

特に効果的なのが、ラベンダーです。

イタチにとっては、まるで魔法の杖で追い払われるような効果があるんです。

他にも、ミントやローズマリーも強力です。

これらのハーブを庭の周りに植えると、イタチにとっては「立入禁止ゾーン」になっちゃうんです。

植え方のコツもあります。

庭の境界線に沿って植えると、まるで香りの壁ができあがるんです。

「ここから先は入れません」って感じですね。

また、家の周りや、イタチが侵入しそうな場所の近くに集中して植えるのも効果的です。

- ラベンダー:イタチが最も苦手とする香り

- ミント:清涼感のある香りでイタチを遠ざける

- ローズマリー:強い香りで庭を守る

- タイム:地面を這うように広がり、イタチの通り道を遮断

- セージ:独特の香りでイタチを寄せ付けない

「イタチ対策しながら、おいしいハーブティーも楽しめる」なんて素敵じゃないですか?

ただし、ハーブだけに頼りすぎるのはNG。

他の対策と組み合わせることで、より効果的なイタチ対策ができるんです。

「ハーブの香りで包まれた、イタチの来ない素敵な庭」を目指してみましょう。

光と音で撃退!「イタチ対策グッズ」の活用法

イタチ撃退に、光と音を使うってご存知ですか?これらのグッズを上手に使えば、イタチを寄せ付けない環境が作れちゃうんです。

まず、光を使った対策から。

イタチは夜行性なので、突然の光に弱いんです。

「うわっ、まぶしい!」って感じでしょうか。

そこで活躍するのが、動きを感知して点灯するライトです。

庭や家の周りに設置すると、イタチが近づいたときにパッと光って、びっくりさせちゃうんです。

音を使った対策も効果的。

イタチの耳には聞こえるけど、人間には聞こえない高周波音を出す装置があるんです。

これをセットしておくと、イタチにとっては「うるさくて近づけない」場所になっちゃいます。

でも、ここで大切なのは不規則性。

同じパターンの光や音だと、イタチも慣れちゃうんです。

だから、時々場所を変えたり、点灯や発音のタイミングを変えたりするのがコツ。

- 動きを感知するセンサーライト:突然の光でイタチを驚かせる

- 高周波音発生装置:人間には聞こえない音でイタチを遠ざける

- 風で動く反射板:キラキラした光の動きでイタチを警戒させる

- ソーラー式の庭園灯:夜間も庭を明るくしてイタチを寄せ付けない

「光と音のバリアで守られた我が家」って感じですね。

ただし、近所迷惑にならないよう注意が必要です。

特に音を使う装置は、設置場所や音量に気をつけましょう。

「イタチは追い払いたいけど、ご近所さんとは仲良くしたい」ですからね。

このように、光と音を上手に使えば、イタチとの平和的な棲み分けができるんです。

「ピカッ」「キーン」で、イタチさんにはごめんね、って感じですね。

「コーヒーかすの靴下」でイタチを撃退!意外な活用法

コーヒーかすと古い靴下で、イタチ対策ができるんです。これって、まるで魔法のようなエコな方法ですよね。

コーヒーかすの強い香りは、イタチの敏感な鼻を刺激するんです。

「うわっ、この匂い苦手!」ってイタチが思うわけです。

そこで、古い靴下にコーヒーかすを詰めて、庭のあちこちに吊るすんです。

作り方はとっても簡単。

まず、使い終わったコーヒーかすを乾燥させます。

カラカラになったら、古い靴下に詰めていきます。

靴下の口をしっかり縛って、できあがり!

これを庭の木の枝や、フェンス、軒下など、イタチが通りそうな場所に吊るすんです。

まるで、コーヒーの香りでできた「立入禁止」の札みたいですね。

- コーヒーかすを乾燥させる(カビ防止のため重要)

- 古い靴下に詰める(穴あきは避けて)

- 口をしっかり縛る

- イタチの通り道に吊るす

- 雨に濡れないよう、屋根のある場所がベスト

使い終わったものを再利用するので、ゴミも出ません。

また、コストがほとんどかからないのも魅力です。

ただし、注意点もあります。

雨に濡れると効果が落ちるので、定期的な交換が必要です。

また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。

「コーヒーかすで家を守る」なんて、なんだかおしゃれな感じがしませんか?

イタチ対策をしながら、リサイクルにも貢献できる。

一石二鳥どころか、三鳥くらいの素敵な方法かもしれません。

イタチ対策に「ニンニクスプレー」が効果的!簡単レシピ

ニンニクの強烈な香りを使って、イタチを撃退できるんです。自家製のニンニクスプレーで、イタチ対策をしてみましょう。

イタチは鼻がとっても敏感。

ニンニクの刺激的な香りは、イタチにとっては「うわっ、くさすぎ!」って感じなんです。

そこで、このニンニクの力を借りて、イタチを寄せ付けないスプレーを作るんです。

作り方はとっても簡単。

まず、ニンニクを3〜4片用意します。

これをすりおろして、水1リットルと混ぜます。

一晩置いて、ニンニクの成分を水に移します。

翌日、布でこして、できあがり!

このスプレーを、イタチが来そうな場所にシュッシュッと吹きかけます。

庭の境界線や、家の周り、イタチの通り道になりそうな場所がおすすめです。

- ニンニク3〜4片をすりおろす

- 水1リットルと混ぜる

- 一晩置く

- 布でこす

- スプレーボトルに入れて完成

化学物質を使わないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。

また、コストが低いのも魅力的。

家にある材料で簡単に作れちゃいます。

ただし、注意点もあります。

ニンニクの香りは人間にも強烈なので、使いすぎには注意。

また、雨で流されてしまうので、定期的な散布が必要です。

「ニンニク臭い庭で、イタチ撃退!」なんて、ちょっと面白いですよね。

でも、効果はバッチリ。

イタチ対策と同時に、ニンニクの殺菌効果で庭の衛生状態も良くなるかも。

一石二鳥の素敵な方法です。

「ペットボトルの簡易装置」でイタチを寄せ付けない方法

ペットボトルを使って、イタチを寄せ付けない装置が作れるんです。これって、まるでリサイクル工作みたいで楽しくないですか?

イタチは、突然の動きや音、光に驚きやすいんです。

「うわっ、なんだこれ!」って感じでしょうか。

そこで、風で動くペットボトルの装置を作って、イタチをびっくりさせちゃうんです。

作り方は簡単。

まず、空のペットボトルを用意します。

このボトルに小さな穴をたくさん開けます。

次に、中に小石や鈴を入れます。

そして、ボトルの口を紐で縛って、庭の木の枝やフェンスに吊るすんです。

風が吹くと、ボトルがカラカラと音を立てて揺れます。

これがイタチには不気味に感じるんです。

また、ボトルの表面に反射テープを貼ると、光も反射して更に効果的。

- 空のペットボトルに小さな穴を開ける

- 中に小石や鈴を入れる

- ボトルの口を紐で縛る

- 反射テープを貼る(オプション)

- 庭の木やフェンスに吊るす

家にあるもので簡単に作れちゃいます。

また、環境にやさしいのも魅力。

使い終わったペットボトルを再利用するので、ゴミの削減にもつながります。

ただし、注意点もあります。

強風の時は音が大きくなる可能性があるので、近所迷惑にならないよう設置場所に気をつけましょう。

また、定期的に点検して、壊れていないか確認することも大切です。

「ガラガラ、キラキラ、イタチ撃退大作戦!」なんて、ワクワクしませんか?

家族で協力して作れば、イタチ対策が楽しい工作時間に変わるかもしれません。

エコで楽しく、そして効果的。

三拍子そろった素敵な方法です。